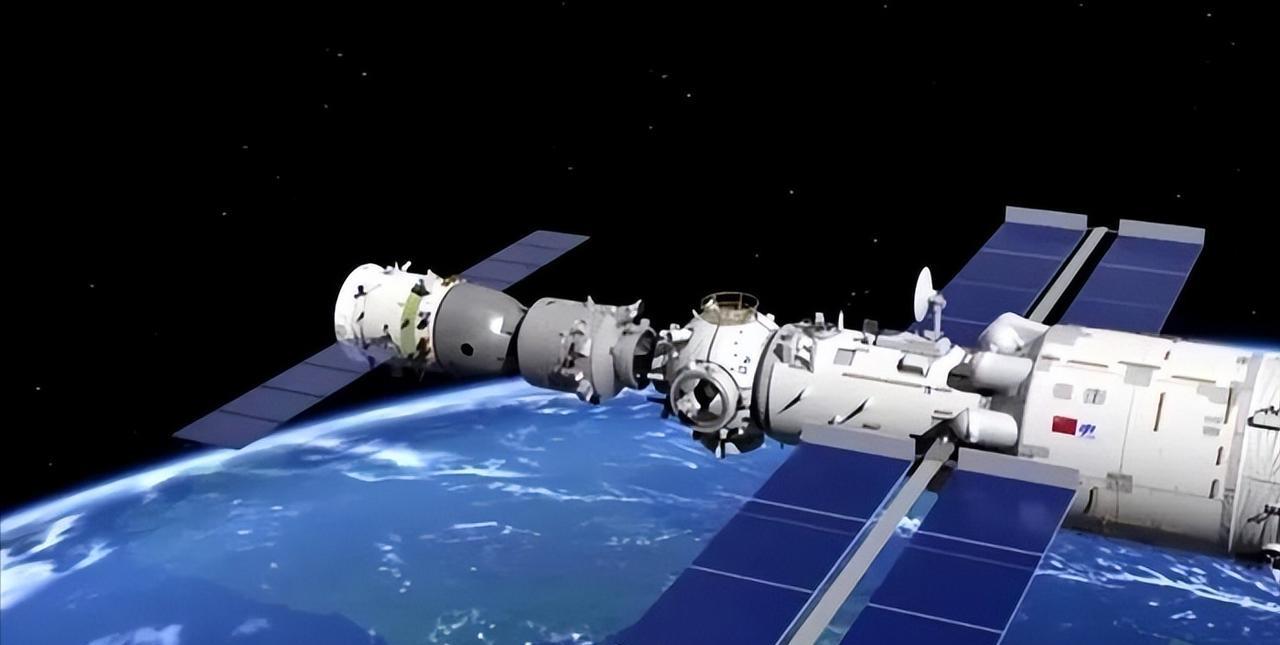

2003年,杨利伟搭乘神舟五号成功飞入太空,科技人员第一时间找到钱学森,把喜讯告诉了钱老,然而钱老第一句却是:“王永志,还在吗?”科技人员说:“在在在,他一直在基地盯着的。”听到这个回答后,钱老放心地点了点头。主要信源:(绍兴网——缅怀!中国载人航天工程开创者王永志逝世;中国青年报——关注|痛别!中国载人航天工程开创者王永志逝世)2003年10月,中国神舟五号飞船完成首次载人航天飞行,宇航员杨利伟安全返回地球。这件事轰动全国,标志着中国航天事业迈出重要一步。杨利伟回国后,很快安排行程去拜访钱学森院士。钱学森是中国航天领域的元老级人物,已退休多年但一直心系航天事业。见面后短暂寒暄,钱学森迫不及待问出一句话:王永志还在基地工作吗?工作人员被这问题触动了内心,愣了一下才哽咽回答:在呢,他一直在现场盯着。听到回应,钱学森显得松了口气。接着他又提了两个问题:飞船安全降落在内蒙古草原了吗?还有老友陈信院士身体好吗?在场人员逐一解答。这些举动突显钱学森的严谨和对事业的挂念。王永志是中国载人航天工程的总设计师,在幕后默默奉献多年。他1932年生于辽宁一户贫困农家,家境困难导致读书起步晚。一般人15岁初中毕业,王永志17岁才读完初中。但靠勤奋刻苦,他成绩出色考取高中,又被保送清华大学读大学。在清华选择了航空专业学习飞机设计。三年后通过考试前往苏联深造,在航天学院系统学习航天知识。留学期间遇见未来妻子王丹阳女士。王丹阳后来成为中国工程院院士,独自抚养孩子多年支持丈夫事业。1960年代学成回国后,王永志响应国家号召转向导弹研发。1964年中国首枚自研导弹试射,遭遇技术难题:当地气温高导致燃料膨胀无法加满,影响射程。技术团队束手无策时,王永志大胆建议减少部分燃料减轻重量来保障效果。方案起初受质疑,经他汇报钱学森审查可行后采纳。最终任务圆满成功,王永志能力获认可。1986年钱学森推荐他任火箭研究院院长。任职期间,王永志观察到国际航天趋势,主持创新采用火箭捆绑技术。团队通过日夜钻研仅用一年多就研发出长二捆火箭,运力从2.5吨提高到9.2吨,创下世界纪录。这一成就使中国火箭技术跻身世界前列。1992年中国启动载人航天工程,60岁的王永志被钱学森提名担任总设计师。他深知载人风险大,必须万无一失。每步工序他都严格把关,不留隐患。2001年神舟三号发射前发现船舱插座信号故障,已定发射日期情况下王永志坚持延迟排查。他明确原则:找出源头哪怕拆船重来,绝不让问题上天。这体现其工匠精神,保障航天安全体系。2003年10月神舟五号升空,杨利伟成功飞行返回后,王永志在基地全程监控。当杨利伟向钱学森汇报喜讯时,钱老第一个问题关心王永志安危,正因他深知王永志的关键作用。据中国航天科技集团档案,王永志奠定载人航天安全基础,确保零伤亡纪录。他常说一生只做三件事:研制导弹、送卫星、送人上天,句句展现奉献。钱学森接着的两个问题也显出思虑:降落地点确认内蒙古是确保预定计划。问陈信因陈是航天医学奠基人之一,关乎宇航健康。钱学森92岁高龄仍惦记同仁,促成了一个传统。此后每位航天员执行任务前都去拜访钱老,传承精神。2009年钱学森去世,2024年王永志也因病逝世。两位科学家奉献一生推动中国航天,是民族骄傲。对此您怎么看?麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!#头号创作者激励计划#